認知症予防の方法

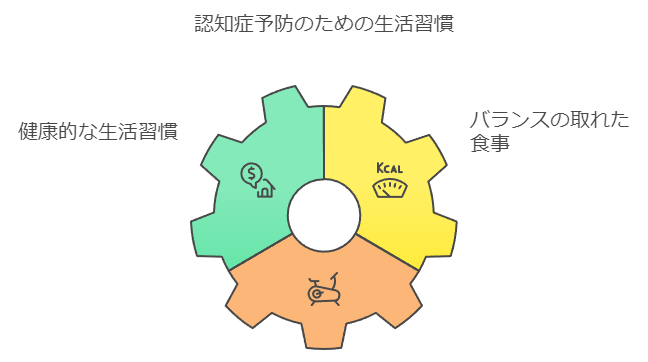

認知症のリスクを低減するためには、健康的な生活習慣が不可欠です。まず、栄養のバランスが取れた食事を心掛けることが重要です。地中海式食事や、野菜、果物、魚、ナッツを多く含む食事が推奨されています。さらに、定期的な運動は脳の健康維持にも寄与します。ウォーキングやジョギング、ヨガなどの軽い運動が効果的です。また、脳を活性化させる認知トレーニングも有効で、パズルやクイズ、趣味を通じて新しいスキルを学ぶことが奨励されています。最近の研究では、オメガ-3脂肪酸やビタミンE、B群のサプリメントが認知症予防に役立つ可能性があるとされています。

予防の成功例

認知症予防に成功している人々の生活習慣は、共通して健康的な食生活や運動を取り入れている点が挙げられます。例えば、毎日の散歩を習慣にしている高齢者が、認知機能を維持し続けているという例があります。このように、自身に合った健康的なライフスタイルを見つけることが、リスクの軽減に繋がります。

介護者へのサポート

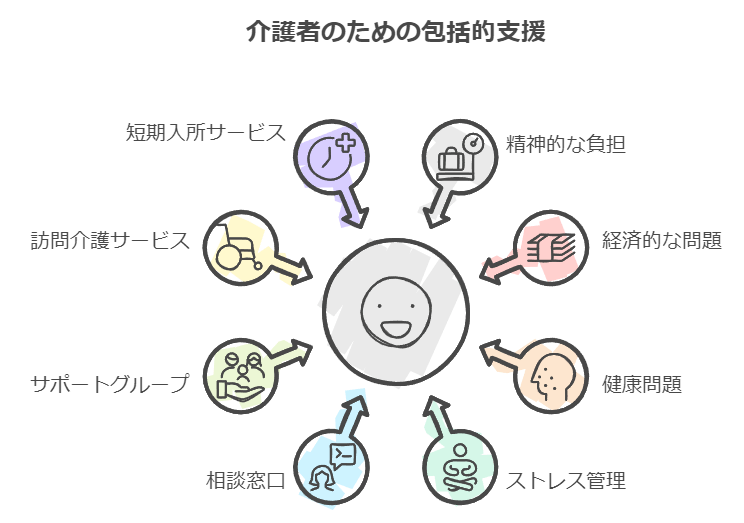

認知症患者の家族や介護者は、精神的な負担や経済的な問題といったさまざまな課題に直面します。介護者自身の健康問題やストレス管理も重要な課題です。そこで、利用できるサポートサービスやリソースを紹介します。地域によっては、介護者のための相談窓口やサポートグループが設けられており、同じ状況の人々との交流が支えになります。さらに、訪問介護サービスや短期入所サービスを活用することで、介護者の負担を軽減することができます。

介護者の体験談

実際に認知症患者を介護している家族の体験談を通じて、具体的な支援策を提案します。ある娘は、週に数回のリフレッシュタイムを確保することで、心の余裕を持って介護に取り組めるようになったといいます。また、介護に対する理解を深めるために、認知症についての講座に参加したことで、日々の介護対応が楽になったという声も多くあります。これらの体験は、同じ立場にいる介護者にとって貴重な参考となります。

認知症とコミュニケーション

認知症患者との効果的なコミュニケーションは、介護において極めて重要です。患者は、記憶や思考力に影響が及ぶため、言葉や反応が変わることがあります。そのため、柔軟で忍耐強いアプローチが必要です。まず、話す際にはシンプルで明瞭な言葉を使い、短い文で要点を伝えることが基本です。また、相手の目を見て、笑顔で接することで、安心感を与えるとともに情緒的なつながりを深めることができます。

さらに、非言語的なコミュニケーションも重要です。表情や身振り手振りを活用し、ポジティブな雰囲気を作ることで、患者が理解しやすくなります。また、感情に寄り添うことも求められるため、相手の感情や気持ちを尊重し、共感を示すことで信頼関係を築くことが可能です。このような効果的なコミュニケーションを通じて、患者に安心感を与え、より良い生活の質を保つ手助けとなります。

認知症患者の活動と趣味の重要性

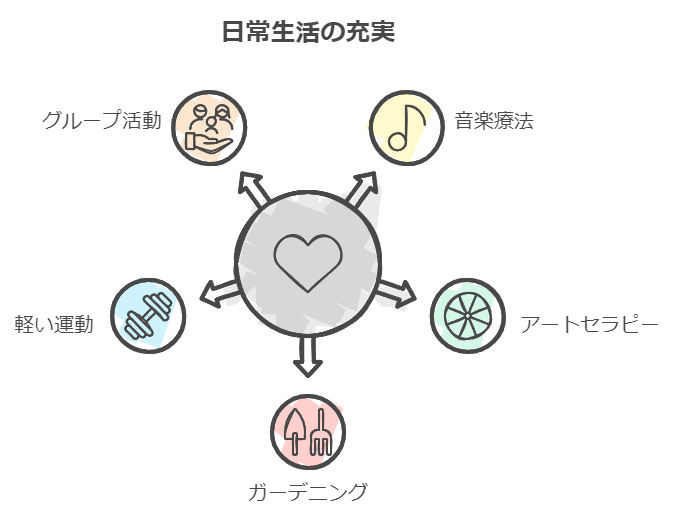

認知症患者が日常生活を充実させるためには、趣味や活動に参加することが大切です。興味のあることや好きな活動を通じて、認知機能の維持や気分の改善につながります。例えば、音楽療法やアートセラピーは、感情を表現したり、リラクゼーションを促進するのに役立ちます。また、ガーデニングや軽い運動なども、心身の健康を保つための良い手段です。

地域のコミュニティや介護施設によるグループ活動への参加も推奨されます。これにより、他の人と交流する機会が増え、社会的なつながりが強化されます。こうした活動は、孤独感の軽減や、周囲とのコミュニケーションの促進につながるため、非常に重要です。適切な支援を受けながら、認知症患者が充実した日々を送れるようにすることが、介護において求められる姿勢と言えるでしょう。

これから広がる!保険外看護サービスって知ってる?

保険外看護サービスは、公的保険ではカバーされない柔軟でパーソナライズされたケアを提供し、今後需要が高まる分野です。

福祉サービスの充実不足

福祉サービスの充実不足 少子高齢化が進む中で、福祉サービスの充実が求められていますが、現状では多くの課題が残っています。特に、地域によってサービスの質や提供状況に大きなばらつきが見られ、十分な支援が受けられない高齢者が多 […]

あの時のお腹の痛みって何だったの。

腹痛の原因と症状別の対処法、病院を受診するべきタイミングについて解説。看護師の視点で信頼性のあるアドバイスを提供します。

訪問看護の回数が足りない時は?

訪問看護の回数が保険内で足りない場合の対策として、ケアプランの見直しや自費訪問看護を活用する方法を解説します。

知らず知らずのうちに脱水?

脱水は体内の水分が不足することで起こり、さまざまな健康リスクをもたらします。脱水の原因や症状、予防法について看護師が詳しく説明します。

心不全って病名?

心不全の原因や仕組みを簡単に理解し、予防法や治療法も看護師の視点で解説します。早期発見と適切な対処が大切です。

医療との連携が進む介護サービス ~ケアマネージャが知っておくべきポイント~

2024年の介護保険制度改定で、医療と介護の連携強化がテーマ。ケアマネージャが連携を活用し、ケアの質向上にどう貢献できるかを解説。

冬に脱水症状?

冬は乾燥や暖房の影響で知らない間に脱水症を引き起こしがちです。こまめな水分補給と湿度管理が冬の脱水対策に重要です。

投稿者プロフィール

-

経験と資格 信岡俊孝氏は2011年に看護師免許を取得し、13年間病院での勤務経験を持っています。京都の愛生会山科病院では消化器内科や循環器内科、整形外科など幅広い分野で臨床経験を積み、その後、福岡の長尾病院で透析科や回復期リハビリ病棟を担当しました。

2024年には、看護師の働き方改革を目指して株式会社ShiNを設立。

保有資格

看護師免許 (2011年取得)

AFP (Affiliated Financial Planner, 2024年取得)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

販売士2級

第一種衛生管理者免許

ビジネスマネジャー検定試験®

ビジネス法務エキスパート® (2級)

日本商工会議所簿記検定試験3級

第二種電気工事士